新入社員

あんどう ゆたか

安藤 穣

ポスト・セブン局 週刊ポスト

ポスト・セブン局 週刊ポスト

小説やまんがなどの編集者を目指し小学館に入社。『週刊ポスト』という幅広いジャンルを扱う編集部に配属となり、すべてが勉強の毎日。

小説やまんがなどの編集者を目指し小学館に入社。『週刊ポスト』という幅広いジャンルを扱う編集部に配属となり、すべてが勉強の毎日。

『九十歳。何がめでたい』は、直木賞も受賞している作家・佐藤愛子さんによるエッセイ集。『女性セブン』誌上で2015〜16年にかけて連載され、2016年8月に書籍化された。ミリオンセラーとなり、発行部数は現在117万部(2017年1月13日現在)。連載から書籍化にいたるまで担当編集だった橘高真也と、書籍の宣伝を担当した井本一郎に、この本への熱意や苦労、売れていく様子を語ってもらった。書籍を手がけることが目標のひとつである新入社員、『週刊ポスト』編集部の安藤 穣が取材を担当した。

『女性セブン』の看板連載になった『九十歳。何がめでたい』

- 安藤:

- 作家の佐藤愛子先生は、当時、断筆を宣言していました。その上でなぜ、佐藤先生に連載執筆をお願いしたのですか?

- 橘高:

- 『女性セブン』のより一層の活性化のために、看板連載をつくりたいと探っていく中で、佐藤愛子先生に思い当たりました。

- 安藤:

- どのようなコンセプトでお願いしたのですか?

- 橘高:

- ご本人は、90歳を超え、「自分が生きてきた時代とあまりにも違うので、今の社会に自分のエッセイは受け入れられない」ということを懸念されていました。タイトルに表されている通り、一般的には良いこととされる長生きが、本人にとってはそれほどめでたいことではない、ということ。「進歩は良いことだとされているが、私はそうとばかりは思わない。歳を取っていくと体のあちこちが故障し、つらいこともたくさんある。でも、みんな、平気でお元気ですね、もっと長生きしてくださいという。それこそ、何がめでたいんだ」と。そうした一般の人たちの考えと佐藤先生の考えのズレこそがおもしろいし、今、実は先生のように社会に違和感を持っている人も多いのではないかと思いました。ですから、この時代に届けるべき内容だと思い、「そうした先生が今、思っていること、腹が立つことを、ぜひストレートに書いてください。必ず幅広い読者に受け入れられますから」とお願いしました。

- 安藤:

- 佐藤先生の社会に対するマイナス的思考をプラスに捉えられたのですね。

- 橘高:

- 他にもこんなことが。佐藤先生に「『女性セブン』は現象についてばかり書いていて、一色(ひといろ)だ」と言われたんです。私としては、芸能スクープから政治や経済、実用まで、さまざまなことを掲載している多色な“雑誌”を編集しているつもりでしたから、とても驚きましたし、少し反論もしました。しかし、たしかに引いた目線で見てみると、人々の時々の興味関心を追いかける女性セブンは良くも悪くも一色なのかもしれないと思い至りました。ですから、ただの善人も、まったくの悪人もいないという人間の本質、そのありようを書いて来られた先生に書いてもらうことで、女性セブンに新しい色を注ぎ込めると思いました。先生のお話をうかがって、いっそう書いていただきたいと思うようになりましたね。

- 安藤:

- 毎週の連載ではなく、「ときどき連載」としてはじまりました。実際はどのくらいの頻度で連載したのですか?

- 橘高:

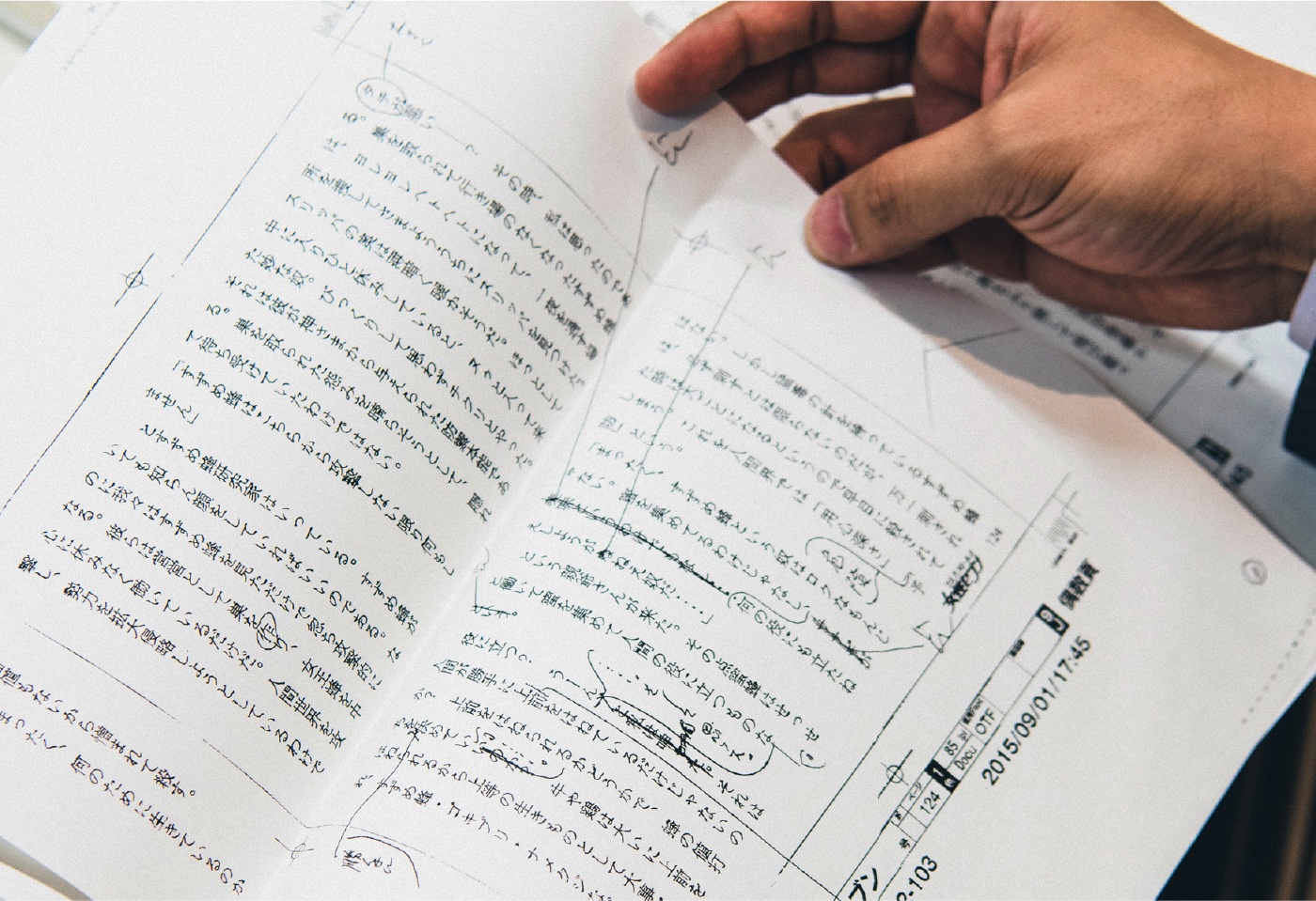

- 先生は当時91歳。体力的な不安の他に、原稿用紙に万年筆で執筆される先生は、長年の執筆がたたって、ひどい腱鞘炎になっていらっしゃいました。ですから「書けるときに書いていただければ結構です」とお願いしたのです。それで「ときどき連載」。結果的には隔週ペースで最後まで続けることができました。ひとたびやると決めた以上、絶対に原稿は落とさないと、何度も何度も書き直し、ゲラにも手に入れてくださいました。すべては読者に喜んでもらうため、決して妥協しないプロフェッショナルな姿勢は驚嘆するばかりで、編集に携わる身として、とても勉強にもなりました。

- 安藤:

- 万年筆で手書きということは、原稿は取りに行くのですか?

- 橘高:

- はい、毎回、基本的には先生のご自宅にうかがって、直接原稿を受け取りました。先生の前で原稿を読み、感想をお伝えするのは緊張もしましたが、それでも思わず笑ったり、唸ったり、涙したり。とにかく、前回いただいた原稿より、今回が一番おもしろい、と思い続けた1年間でした。何度か「まだちょっと手を入れないといけないんだけど」とおっしゃりながら、出来上がった原稿を読ませていただいたことがありました。しかし、私にはとてもおもしろく感じて、そのまま原稿を受け取って帰りたかったんですが(笑)、それでも「もう少し手を入れるから、また改めて」と。実際、後日原稿を受け取りに行くと、原稿が見違えるようにおもしろくなっている。構成や言葉のちょっとした変化なのですが、リズムだったり読後感だったりが、まるで違ってくるんですね。

普遍性のある内容だから、連載を書籍化してもおもしろい

- 安藤:

- 雑誌連載を書籍化する際、注意点はありますか?

- 橘高:

- ぼく自身は雑誌編集者なので、書籍化するための雑誌連載という考え方はしていません。あくまで雑誌が発売された時点で、一番新しくておもしろい、読者の興味関心のあるテーマで書かれるべきものだと考えているのですが、それだけに、書籍化する際には必然的にテーマやネタが古くなります。また、『女性セブン』でいえば、セブンの読者は40~60代の女性と考えてつくっているわけですが、ひとたび単行本になれば、もっと幅広い読者に読んでもらいたいと思います。そのような点からも、雑誌連載と書籍はまったく別物で、違う発想が必要だと思っています。この本についていえば、書籍化にあたっては、若い人にも読んでもらえるよう、かわいいイラストを使った装丁にし、本文の文字は80代、90代の高齢者にも読みやすいよう大きくしています。

- 井本:

- ネットでニュースを見ていると、どんな事件もたちまち古くなってしまう。もはや情報の消費速度が、ものを考える時間の限界を超えているのではないか、というくらい速い。だから、連載を単行本にまとめるには工夫しないと難しいんです。新たな書き下ろしを加えて情報を更新したり、書かれた事件や事柄が発生した具体的な日付を省いて一般的な人間論に広げるとか、人気イラストレーターに挿絵を頼んだり、著名人のコメントを帯に入れたり、どこもみんな、いろいろ考えていますね。

- 安藤:

- 正直に言って雑誌連載の書籍化というのは、総じて「ただ連載をまとめているだけ」という認識しかありませんでした。

- 井本:

- 佐藤先生が書き換えた箇所は?

- 橘高:

- それほど多くはありません。ただ、連載最終回は「連載がはじまって1年が経ち、さらに目も見えなくなり、耳も遠くなり…」という内容で、結果的に第1回目と似ているところがありました。連載においては、一番新しい佐藤さんの感慨を表していて読み応えがあるわけですが、単行本では、そうした時間の経過は読者にはわかりません。ゲラにしたときに佐藤さん側から「やっぱりこれは書き直したい」ということで随分と手を入れられましたね。

- 井本:

- それほど書き換えずに、書籍になっても売れたということは、連載時から内容が普遍的であったということでしょうね。佐藤先生の生き方の一貫性が表れているのではないでしょうか。さきほどの「一色だ」という言葉からは、現象を追っている『女性セブン』の中にあっても、私は自分の色で書かせていただきます、という作家ならではの強い意志を感じます。

編集とは異なる、宣伝の立場

- 安藤:

- 編集と宣伝では、作品に対しての向き合い方は異なりますか?

- 橘高:

- 編集者にとって、作品はわが子のようなもの。編集者は作家の方と直接お目にかかって、内容やタイトルから本の装丁、販売宣伝に至るまで、こう考えています、これで行かせてくださいなどと説明しているわけです。この作品でいえば、単行本を出す際に、先生は自虐的に「私の作品は売れないわよ」とおっしゃいました。それをぼくは「こんなにおもしろい作品は必ず売れます。たくさんの人に届けられるよう頑張ります」と大見得を切っています。ですから、微力ではありますが、単行本が発売された後、今に至るまで、めいっぱいの愛情を注ぎ込んでいます。それがこの作品に限らず、編集者にとっての誠意であり、真っ直ぐな気持ち。だからついつい「モンスターペアレント」のように愛し過ぎてしまうわけです。「それなのに、営業はなぜうちの子にもっと手をかけてくれないのか!」という気持ちになることもあります(笑)。それもあって、自分が所属している『女性セブン』で、佐藤先生のインタビューはもちろん、辻村深月さんや瀬戸内寂聴さん、安藤優子さん、養老孟司さんなどの書評や関連記事など、この作品のおもしろさをたくさんの人に知ってもらうべく、周りがあきれるほどたくさんの記事をつくりました。

- 井本:

- 私も以前編集部にいましたのでその気持ちはわかるし、実際、過去に自分がモンスターペアレント化したことも正直あります。そんな私が宣伝に来て、小学館ってこんなにもたくさんの数と種類の刊行物があるんだということを知りました。宣伝担当者ひとりひとりが、編集者の「子どもたち」をたくさん預かっているわけです。そしてそれぞれの個性に合った宣伝プランを考えないといけません。異動するまでそんな当たり前のことさえわかっていなかった自分を恥じましたよ。編集部門とマーケティング部門の両方を経験し、やっと出版やメディア産業というものの全体が見えてきた気がします。

- 安藤:

- 宣伝や販売などの仕事に必要な能力は何ですか?

- 井本:

- 編集はある程度個人の熱意で押し通す部分があるけど、宣伝や販売はたくさんの本を預かっているので、客観的に本の特性や売上を見極めていかなければなりません。冷静に数字の動きを見つめることも重要です。発行部数ひとつとっても、もしこの数字を見誤ると、返本率が高くなってしまう。返本された本は倉庫で眠り、やがて断裁しなければなりません。それぞれに大きなコストがのしかかってくるわけです。増刷する時期や部数の見きわめでも同じことが言えますね。

- 安藤:

- 私のような編集者も本をつくるだけでなく、その後の売れる仕掛けを考えることが必要ですか?

- 井本:

- 編集者は本が完成して作家と一緒に喜ぶだけでなく、情報の消費速度の速い現代では、発刊後も著者や本について、発信し続けることが大事だと思います。執筆を依頼した段階で、どのように売っていくかというロードマップを描けていたらいいですね。作品をロケットに乗せた後、どこまで遠くに飛ばせるか、インターネットやSNSがほぼネイティブの安藤くんたちのような若い世代による、新しいアイデアが求められています。著者と本をつくることは、世の中に風を起こすことだと思います。ぜひ私たちのSP室と気持ちのよい風を起こしましょう。

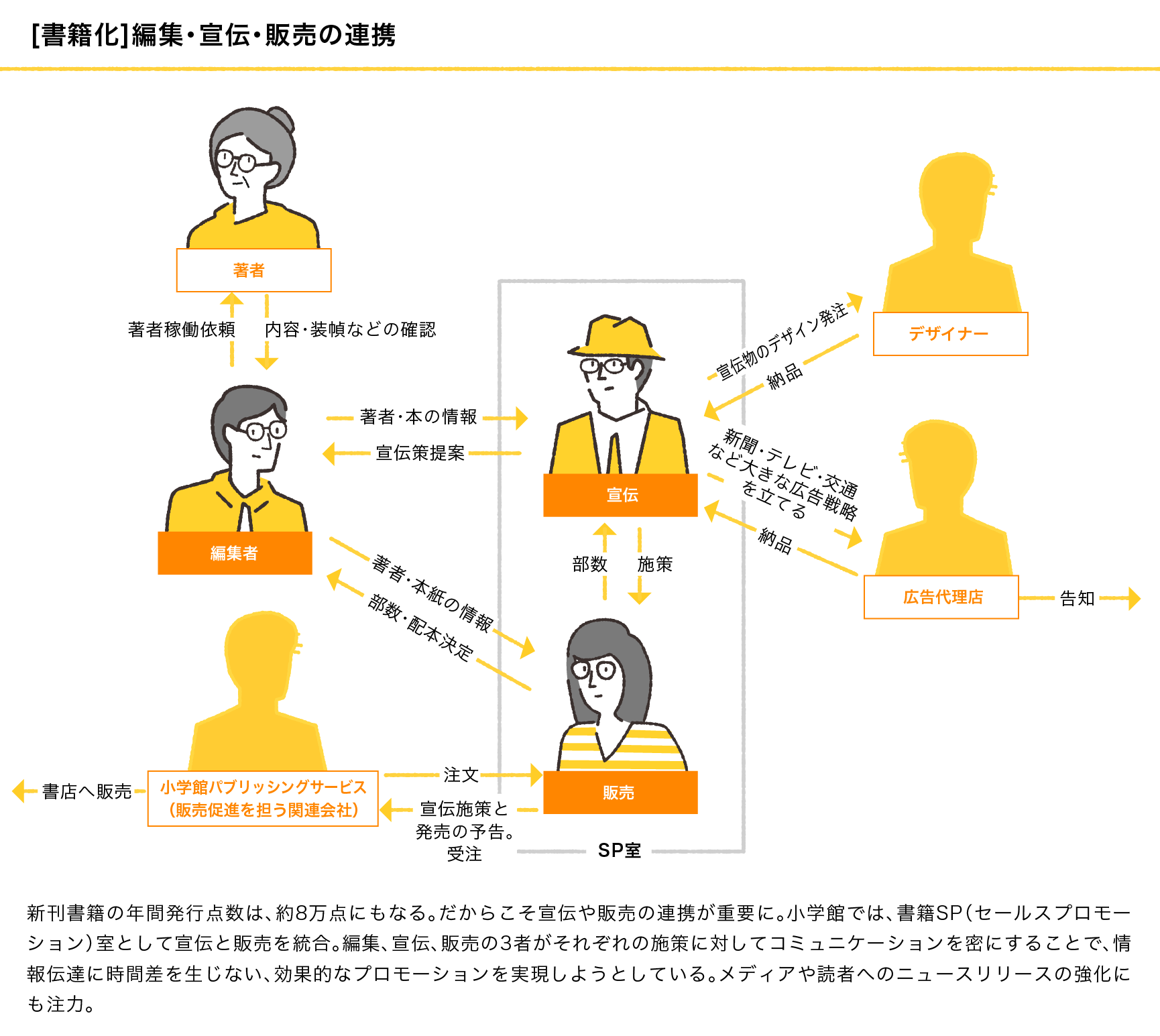

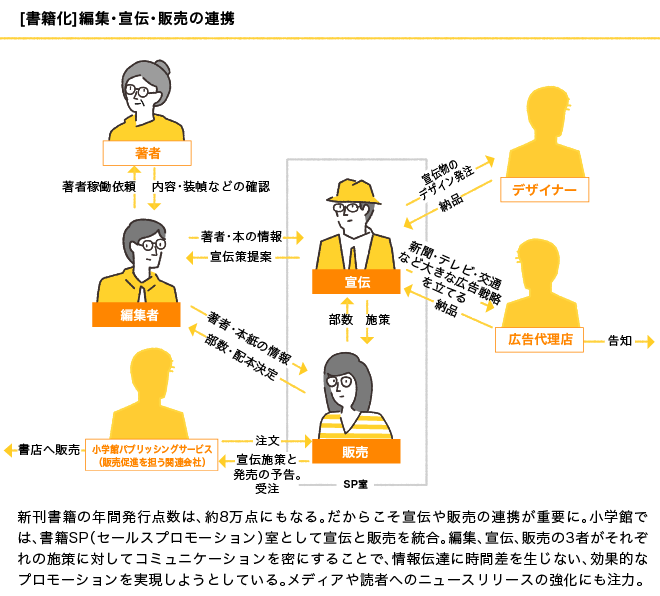

SP室の誕生で、宣伝と販売の連携が一層深く

- 安藤:

- 2016年にできたSP室についても教えてください。

- 井本:

- 『九十歳。何がめでたい』の展開をはじめるのと同時期に、宣伝と販売を統合して、雑誌、書籍、コミックの各商品形態ごとにSP(セールスプロモーション)室が生まれました。それまでは編集、宣伝、販売がそれぞれでやりとりしていましたが、同じSP室になることで、情報共有がより迅速になりました。たとえば橘高さんから「佐藤先生がテレビに出演する」という情報があれば、SP室のふたつのセクションに同時に伝わり、それに向けた施策も一緒に考えていくことができます。「宣伝効果によって売れそうな分だけを無駄なく刷る」ことが重要なので、この連携が効果的でした。『九十歳。何がめでたい』でいえば、販売の中山智子さんの部数をコントロールする舵取りが見事でした。ちょうどこの作品が、販売、宣伝を統合した書籍SP室における最初のモデルケースになったんです。

- 安藤:

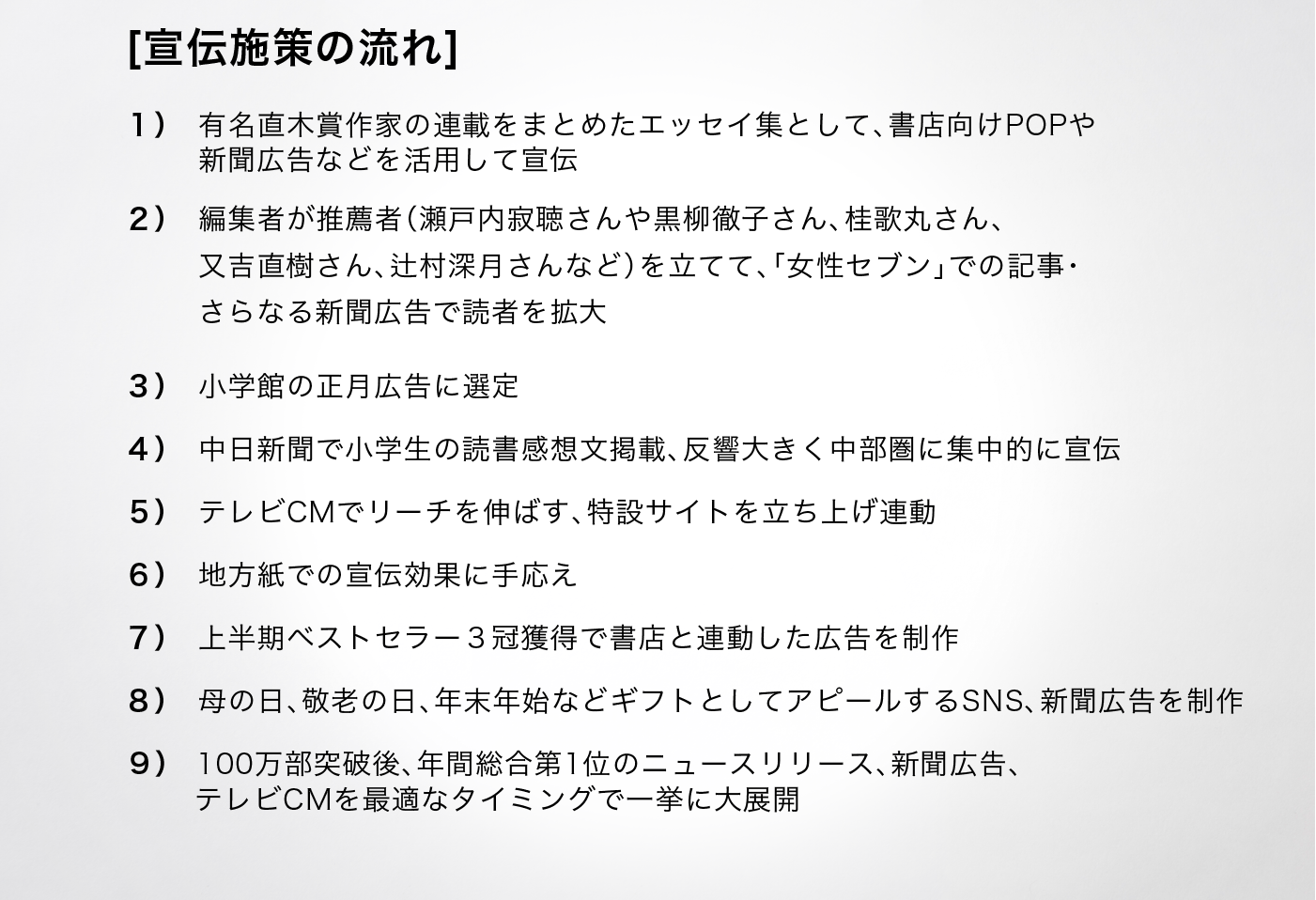

- 具体的にはどのような宣伝施策をしたのですか?

- 井本:

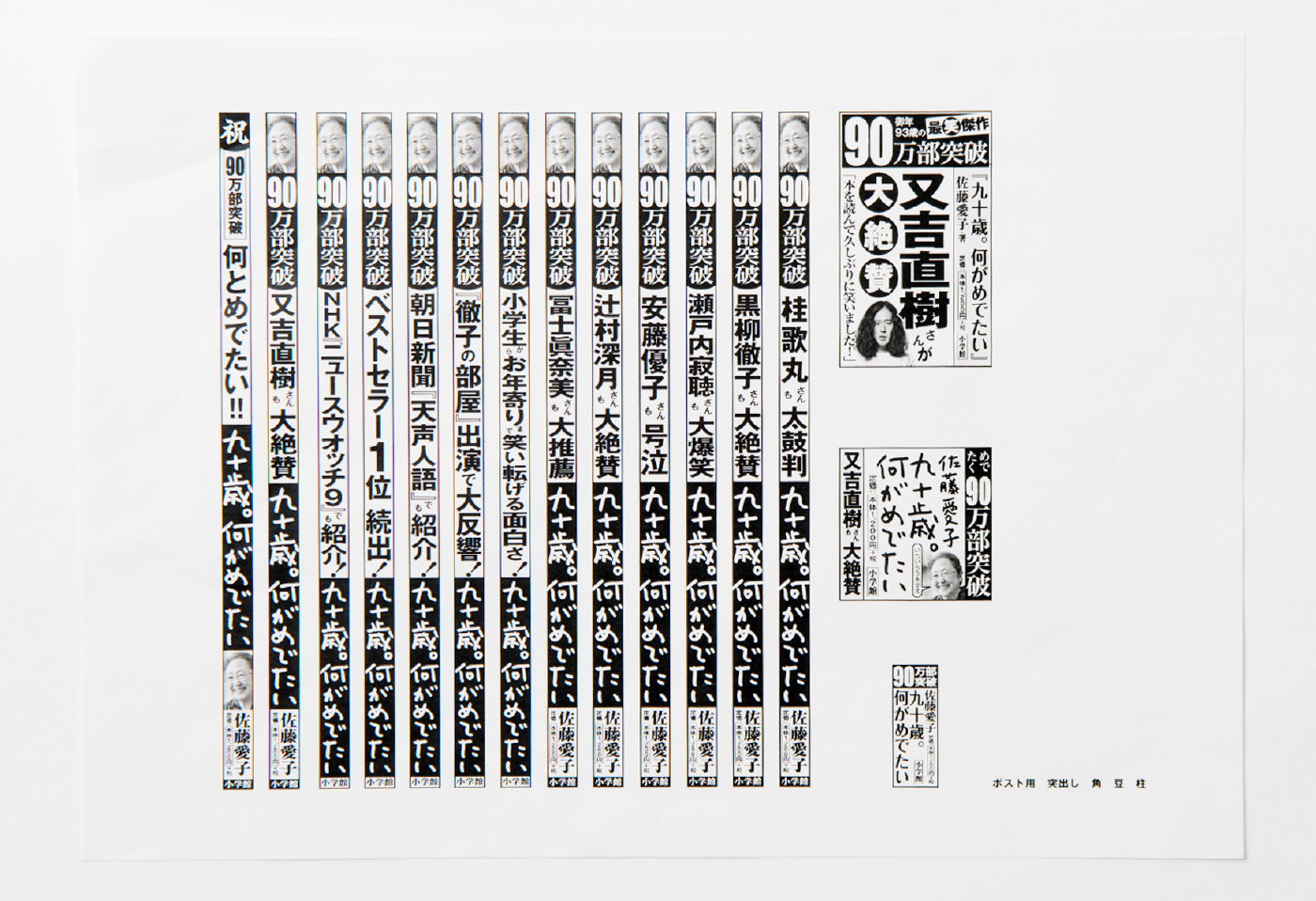

- 1日ごとの売上データと、その日に何の宣伝を出したかという宣伝施策が連動したデータを分析すると『九十歳。何がめでたい』の場合、新聞広告を出すと目立って売上が伸びていることがわかりました。はじめは全国紙で、他の書籍との連合広告からはじめ、本書単独の3段、5段と面積を増やし、昨年2017年の1月1日、正月広告で1冊の書籍としては異例の全15段広告を打ったところ、大きく数字が跳ねました。このクリエイティブは朝日広告賞の出版部門賞をいただきました。その流れで、高齢者人口の多い地方の地方紙に広告を打つと、これも効きました。一方、テレビ出演に慎重な佐藤先生に、橘高さんが熱心に働きかけてくれました。テレビ局の方たちの熱心な呼びかけもあり、「直撃LIVE グッディ!」(フジテレビ系)、「ゴロウ・ デラックス」(TBS系)、「徹子の部屋」(テレビ朝日系)、「ニュース ウォッチ9」(NHK)に念願の出演が叶い、結果は大反響、大増刷ができました。

- 安藤:

- やはりテレビが強いんですね。

- 井本:

- もちろんケタが違います。忘れられないエピソードとしては、あるとき、中京地区で突然売上が伸びていることがわかった。そのエリアの新聞に広告を打ったわけでもないのに。よくよく調べてみると、中日新聞の「くらしの作文」というコーナーへの、11歳の女の子の投書がきっかけでした。「祖母が読んでいてゲラゲラ笑っていた本を、私も読んでみたらすごくおもしろかった」。これを読んで、書店に買いに行ってくれた人がたくさんいたようです。

- 橘高:

- そのニュースを知り、これは核家族化で世代間の交流がなくなっている中、理想となる家族の形、一冊の本がつないだコミュニケーションのあり方だと思って、すぐにその小学生とご家族に取材しに行きました。『女性セブン』に在籍している利点を生かし、取材記事として成立させながら、本の宣伝効果も見込んだのです。「愛知県の11歳の女の子の作文から、めでたいの輪が全国に広がっています」というコピーも考え、さまざまな場所に展開しました。

- 井本:

- 宣伝は、中日新聞の投書紙面をそのまま版下として中日新聞に掲載させてもらって、同じことを読売新聞でもやりました。ちょっと露骨な方法だったものの、売上が大きく跳ねた。よい結果が出てうれしいことでしたが、なにより「小学生が読んでもおもしろい本である」ことを証明してくれて、一気に読者が広がって、「もはや国民文学」とうたうことができるようになりました。

- 安藤:

- 『九十歳。何がめでたい』はついに117万部を突破しました。これから先に、考えられているプランはありますか?

- 井本:

- 秘密です(笑)。

- 安藤:

- 今回お話を聞いて、宣伝や販売の「売る」ための視点や編集部との連携も必要だということを知ることができました。

- 井本:

- 新入社員の方にも、何度も刷ってもらえる本を、意識してつくってほしいですね。特に最初は、本を出せたことで満足してしまいがちですが、その先の増刷という、もっと気持ちのいい満足を夢見てほしいですね。

- 安藤:

- そう思ってしまいそうです。発売できるだけでうれしいですから。

- 井本:

- 私が過去に先輩から言われた言葉ですが、何があっても「単行本の編集長はあなただ」ということ。“あなた”がひとりで世の中にないことを見つけ、みんなに知ってもらう。一度は断筆を決めた佐藤先生にエッセイを書いてもらうという、これも誰もやってこない新しいチャレンジを、橘高さんは成功させました。この新しい試みが、『女性セブン』の新しい「色」をつくりました。そうやって、著者とともに自分も変わりながら、世の中にわずかでも働きかけていける、そんな仕事がつまらないわけがありません。

安藤 穣『九十歳。何がめでたい』取材後記

就職活動時、「自分にとってかけがえのない本やまんがをつくりたい」と思って出版社を受け、願い通り小学館に入社することができました。『週刊ポスト』という毎週発売される媒体の編集部に配属され、知識も技術も何もない私は、日々、目の前の仕事に向き合うだけで精一杯なのが現状です。しかし、今回の『九十歳。何がめでたい』の編集者である橘高さん、宣伝担当の井本さんと話す機会をいただき、「自分が『おもしろい』と思った作家や作品を形にして100万人に届けることができる会社にいる」ということを再認識できました。まさに理想の環境が目の前にあるわけで、ドラマの中でしか見たことのないドラマがこの会社で行われている。自分もそうなれるかもしれないという可能性を具体的に感じました。編集者としての基礎をどうにかものにして、いつか多くの人が共感し、感動する作品をつくりたい。就職活動のときに持っていた夢を思い出す取材となり、まずは今できることに一生懸命ぶつかっていこうと気持ちを新たにできました。