01.編集部からブランド室へ

なぜ“編集部”は“ブランド室”へと変わったのか

-『CanCam』編集部から『CanCam』ブランド室への移行にはどのような背景があるのでしょうか。

高田

デジタルメディアの普及によって、今や雑誌単体でのビジネスの成立がとても困難な時代です。ファッション誌についても例外ではなく、読者の情報収集のスタイル、クライアントが雑誌広告に求めるものなど、あらゆる出版ビジネスの前提が変わりました。その変化に対して小学館が出した答えは、『CanCam』をはじめとする女性ファッション誌を雑誌という位置付けから解放し、ブランド化すること。『CanCam』というブランドが雑誌の枠を越え、広く世の中に対してこれまで以上の「接点」をつくり、ビジネスの可能性を広げていく、いわば改革です。

-編集部とブランド室で仕事の内容はどう違うのでしょうか。

高田

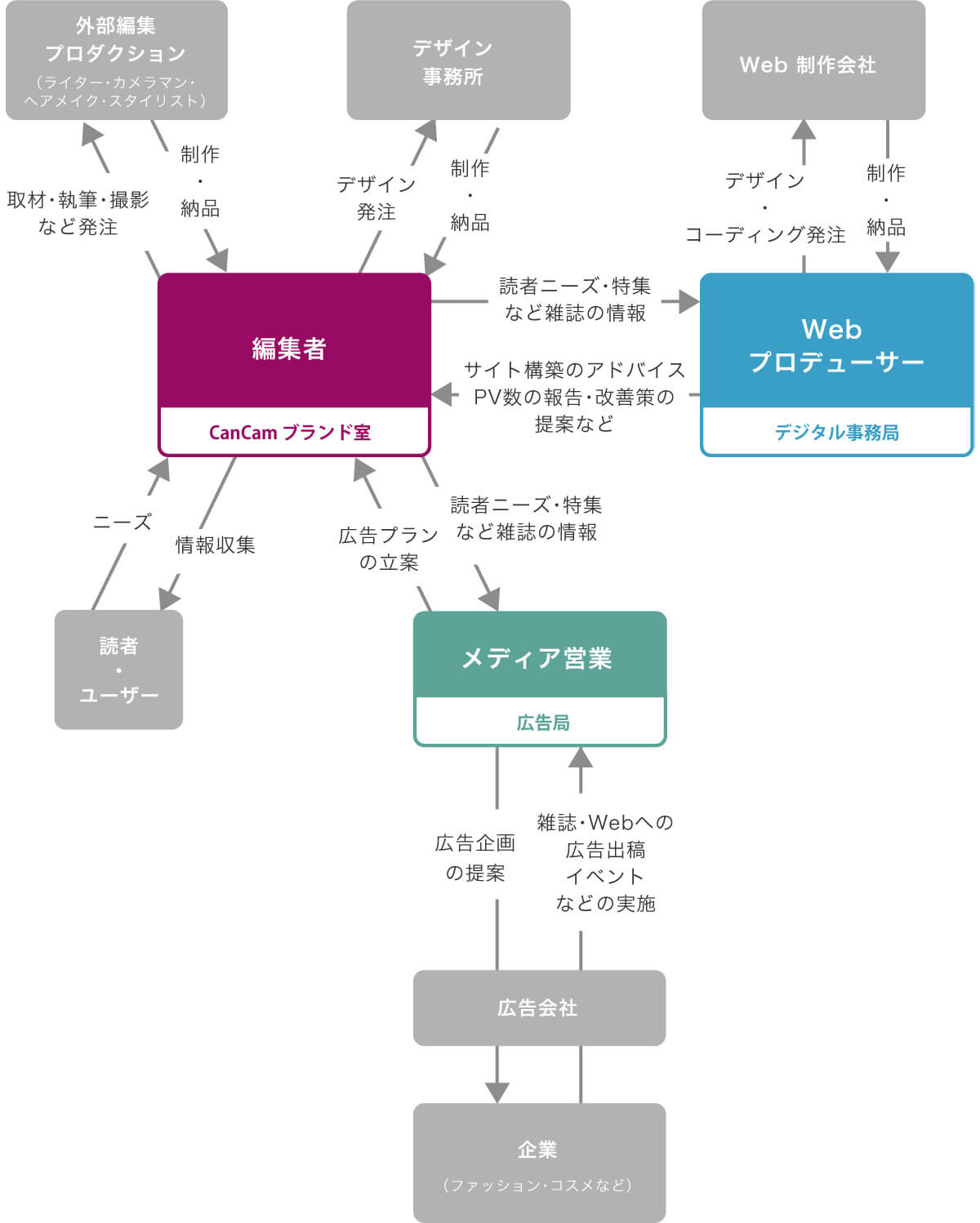

雑誌づくりという点では、企画を立て誌面にしていく編集的な仕事は従来と同じですが、『CanCam』をブランドとして捉えたときにその位置付けは多少異なってきます。雑誌はブランドの根幹としてブランドイメージの形成に大きな役割を持っているため、編集者もその意識で雑誌をつくっていかなければなりません。一方で、ブランドイメージをつくっていくのは雑誌だけではありません。Webサイトの『CanCam.jp』、TwitterやインスタグラムなどSNSでの投稿、リアルイベント、そのすべてがブランドと読者・ユーザーの接点です。こうした多様な接点で『CanCam』の世界観に触れてもらうことで、これまで読者ではなかった人たちにも、広くブランドに親しんでもらうことができると考えています。

-これまで、雑誌では読者との繋がりをどのように築いてきたのでしょうか。

高田

歴代の編集長は、とにかく読者アンケートはがきを隅から隅まで読んで、読者の声を聞きに聞く「読者ファースト」を心がけてきました。読者の声を聞いて情報を集め、そのニーズやリアクションを誌面に反映してきたのです。読者色に染まっていきながら、一方で、発売する頃には世の中はこうなっているであろうと、少し先の未来を予測しながらページをつくってきました。

-広告担当である阿部さんは『CanCam』をどのような媒体だと捉えて、営業されていますか?

阿部

20代の女の子たちの流行を多く生み出してきた雑誌、『CanCam』に広告を出しておけば間違いない、という評価を守りながら、ファッションや化粧品の企業を中心に広告の営業をしています。雑誌広告全体の流れとして、雑誌だけではなくWebやイベントを連動させた企画のニーズは年々高まっていますが、ブランド化したからこそできる多角的で新しいアプローチの企画を増やしていけると考えています。つまりは、今まで個別に存在していた『CanCam』本誌、Webやイベントなどを『CanCam』ブランドの傘下にあると考えることで、今まで以上の連動感を持った展開が実現できるということです。広告としても、クライアントが魅力に感じる新しい企画を常に考えています。

読者に寄り添う編集方針

-Webプロデュース室の山野さんは、ブランド化していく『CanCam』をどう見ていますか?

山野

ここ数年、特にこの1年はかなり変わったと思っています。以前は、専属モデルを中心につくられている雑誌という印象がありましたが、最近の『CanCam』は、若い子たちの間でシェアされたり、たくさん「いいね」を集めているようなトピックや、「事象」にフォーカスするなど、読者目線で情報をキャッチアップし、読者に寄り添うような誌面づくりをしていると思います。

-「寄り添う」という見方を、高田さんはどう思われますか?

高田

やはり「読者ファースト」だと思います。20代の頭の中にあるいちばん大事なことをワンテーマで表現するというのが、前編集長時代の2016年から2017年にかけての取り組みでした。たとえば、「かわいい写真が撮りたい」という特集を組んだとき、付録として自撮りライトを付けました。自撮りという「事象」とかわいく自撮りしたいという「ニーズ」に対して読者が求めるものは何かを考えた末の提案でした。

-メーカーやサービス業に近い発想ですね。

高田

これも前編集長のときからですが、たとえば3〜5月が春夏ファッション、8月号の端境(はざかい)期にはスナップ企画、続いて秋冬ファッション⋯⋯といった、それまで一般的だった企画のルーティンをやめました。この1、2年は、そういったものを一度取り払って、その時々のブームが何なのかをしっかり考え、企画の中心にするつくり方に変えています。

-Webサイト『CanCam.jp』の、ブランドにおける役割にはどういったものがありますか?

山野

雑誌では届かない層にアプローチするということです。『CanCam.jp』の立ち上げ時に、まず高田さんの考えを確認しました。紙のファンとの距離を縮めてもっと密なコミュニケーションができることを目指すか、紙ではリーチできない人たちを取りにいくのか。高田さんは、ボードに小さい丸(紙の雑誌読者)を描いて、その丸を囲むようにすごく大きな丸を描いて指をさし、「ここを取りにいきたい」と話してくれました。「では、ターゲットは広く20代女子で、そういう人たちの興味がありそうなキーワードを狙いましょう」と。こうして「ファッション、メイク、ヘア、モデルなどの情報から、恋愛、占い、エンタメ、グルメ、マネーまで、女性の『知りたい』『かわいくなりたい』に応えます」というコンセプトが導かれました。

阿部

広告の仕事も、雑誌の読者だけでなく、より多くの層へどのようにアプローチしていくかという領域に広がっています。そもそも広告主が主体となって制作する純広告や、タイアップの広告掲載料だけで広告売上を上げていく今までの雑誌のあり方は、今後もっと厳しくなってくる。だから『CanCam』に携わる各部署のメンバーから意識を変えていければと思っています。